G9: Freies Improvisieren

Komplex 9: Freie Improvisation

Wir improvisieren (natürlich nach einer harmonischen Vorlage, die im schwierigeren Fall nur in einer gelesenen oder sogar nur gehörten und harmonisch verstandenen Melodie besteht), indem wir eine (melodische) Vorgabe schöpferisch verändern und dabei bestimmte (harmonische und kontrapunktische) Regeln mehr oder weniger gut beachten.

Manche Menschen können mit ihrer Stimme rein intuitiv eine Zweitstimme zu einer vorgegebenen Erststimme singen. Sofern sie mit ihrem Musikinstrument so vertraut wie mit ihrer Singstimme sind, können sie auch auf diesem Instrument „just in time“ improvisieren. Wird das ganze zeitversetzt gemacht, so wird aus der Zweitstimme eine nachgereichte improvisierte Variation der Erststimme. (Die Klassiker haben oft „Thema mit Variationen“ über ihre Kompositionen geschrieben. Solche sollte man einmal studieren: Haydn oder Mozart, Schubert oder…)

Am besten beginnt man durch Mitspielen beim Anhören von Tonaufzeichnungen in Radio, Fernsehen, Youtube oder wo auch immer, „Karaoke“. Beim zehnten Versuch klappt es dann schon besser, man fühlt sich besser als das Original…

Das ist die Grundvoraussetzung, sofern man dabei den Geist nicht ausschaltet, sondern harmonisch (Begleitakkorde und Tonleiterstufen) mitdenkt. Hat man das geschafft, kann man mit dem Verstand improvisieren.

Welchen Vorteil hat das gegenüber der intuitiven Variante? Man kann an bewusstem Spiel auch bewusst Korrekturen vornehmen, was in einer Band sehr wichtig ist und die Kommunikation wesentlich erleichtert. (Wer nur für sich allein klimpern möchte, kann die letzten 3 Komplexe weglassen!)

Wir wollen ein paar einprägsame Beispiele zur Illustration durcharbeiten, wobei wir auf alle vorangegangenen Komplexe eingehen (die müssen also mehr oder weniger verstanden worden sein!) und zwei unterschiedliche Wege gehen, nämlich (A) die harmonische Vorgabe als gegeben zu nehmen oder aber (B) einen harmonischen Verlauf durch unsere Melodie im Ohr des Hörers „nahezulegen“ (was am besten gelingt, wenn man selber solche Melodien schon frei improvisierend komponiert hat (geht natürlich nur als Solist, denn niemand kann das alles voraussehen…)! Mit dem gebündelten Wissen können wir dann unter (C) komplexere Harmonievorgaben (Blues-Schema z.B.) verstehen.

Beispiel A1: Vorgabe von Tonika und Dominante jeden Takt im Wechsel, Suche nach der einfachsten passenden Melodie

Dahinter versteckt sich die Frage, welche Töne zu beiden Dreiklang-Akkorden gehören. Aus der in den obigen Abschnitten bekannten Theorie wissen wir, dass es nur einen gemeinsamen Ton gibt, dass nämlich die Tonika-Quinte die Dominant-Prime ist.

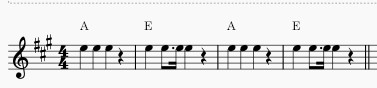

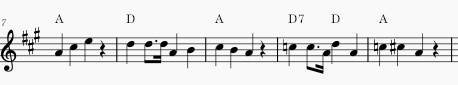

Die Lösung der Aufgabe sieht also, zum Beispiel in A-Dur (möglichst leichte Gitarren-Akkorde benutzen!), so aus:

Das ist wirklich so primitiv, dass es man es zwar „richtig“, aber nicht unbedingt „schön“ finden muss. Besser wäre dann schon die Nutzung von Leit- (gis in Takt 2) oder Gleittönen (d in Takt 4) sowie Durchgangstönen (h in Takt 3):

So-so, wenn man das oft genug gesungen hat und die Akkorde dazu gespielt, wird es langweilig?? Na wunderbar, das ist die einzig richtige Voraussetzung dafür, dass man es etwas weiter ausbaut und weiter ausbaut, bis man sagt, dass nun sogar weitere Akkorde dazukommen müssten…

Beispiel A2: Vorgabe von Tonika und Subdominante jeden Takt im Wechsel, Suche nach der einfachsten passenden Melodie

Dahinter versteckt sich wiederum die Frage, welche Töne zu beiden Dreiklang-Akkorden gehören. Aus der in den obigen Abschnitten bekannten Theorie wissen wir, dass es nur einen gemeinsamen Ton gibt, dass nämlich die Tonika-Prime die Subdominant-Quinte ist.

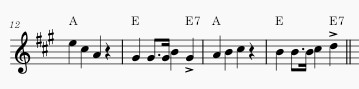

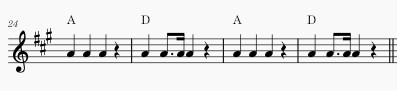

Die Lösung der Aufgabe sieht also, zum Beispiel in A-Dur (möglichst leichte Gitarren-Akkorde benutzen!), so aus:

Das ist wirklich so primitiv, dass es man es zwar „richtig“, aber nicht unbedingt „schön“ finden muss. Besser wäre dann schon die Nutzung von Leit- (gis in Takt 2) oder Gleittönen (d in Takt 4) sowie Durchgangstönen (h in Takt 3):

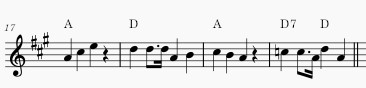

Hier haben wir jetzt sogar in Takt 4 einen kleinen Trugschluss verwendet, indem wir Blues-artig auf den Subdominant-Septakkord gehen, der als Dominant-Septakkord zu G-Dur empfunden werden kann oder aber viel besser als Vorgriff auf die bluesige Kleine Tonika-Terz:

Würde man dem anderen Gedanken nachgehen, würde es schon richtig spannend werden:

Es klingt vielleicht etwas gewollt, aber man kann das ja selber durch andere Melodietöne noch verstärken, dass man von der Doppelsubdominante auf die Dominante springt, was hier in der Melodie einfach nur ein Halbtonschritt ist. (Der vorletzte Akkord kann natürlich auch E7 sein!!)

DAS IST DAS WESEN DER MUSIK: VIELDEUTIGKEIT DER ERWARTUNG (remember: „Erwartungsbaum“ läuft immer synchron mit) ERMÖGLICHEN, ABER AM ENDE (IM ZEITREGIME!) WÄHLEN MÜSSEN…

In den nächsten Beispielen wollen wir sehen, ob wir mit einer Melodie eine Harmoniefolge gefühlsmäßig „erzwingen“ können. Dazu machen wir am Anfang ein Experiment mit dem „Erwartungsbaum“, um zu erleben, dass genau die Mehrdeutigkeit der harmonischen und melodischen Fortsetzung die geliebte Spannung und Entspannung in den Musik-Genuss hineinbringt:

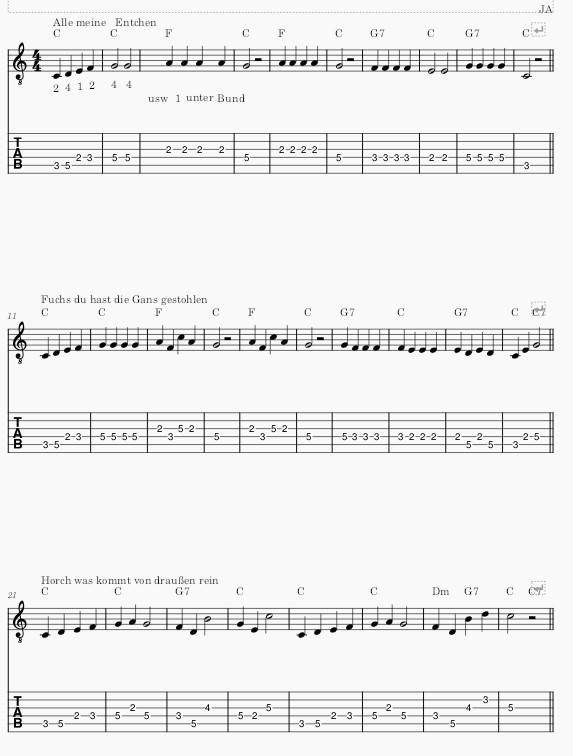

Beispiel B0: Liedanfang mit den ersten 5 Stufen der Tonleiter

Man weiß nach den ersten fünf Tönen noch nicht, welches der drei Lieder folgen wird, hat aber – je nach individueller Präferenz – eine „Haupt“-Erwartung, die bei Nichteintreten schmunzelnd quittiert wird. Probiert es mit guten Freunden aus! (Hab ich schon im Konzert, z.B. in der Radebeuler „LößnitzBar“, mit viel Spaß gemacht.)

Beispiel B1: Erzeugung und Auflösung der Dominante

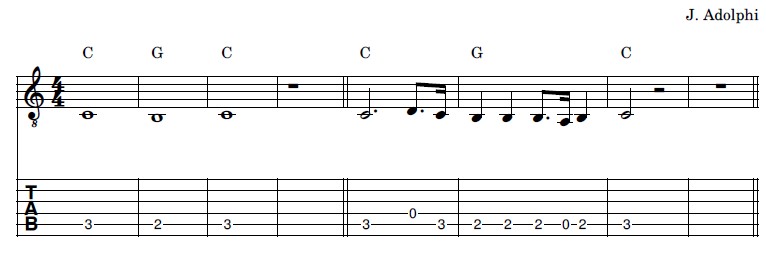

Wir wollen mit einer Melodie den einfachsten aller Auflösungswünsche, nämlich den von der Dominante zur Tonika, erzeugen. Das geht am leichtesten, wenn von von der Prime einen Halbton herabsteigen und dann wieder einen Halbton hinauf: Gleitton und Leitton und fertig: in C-Dur c‘-h-c‘.

Das ist natürlich unter unserem Niveau. Nehmen wir also in paar Durchgangstöne des jeweiligen Begleit-Dreiklangs hinzu:

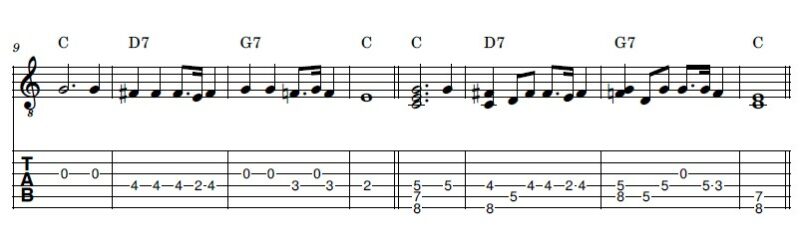

Beispiel B2: Erzeugung und Auflösung der Doppeldominante

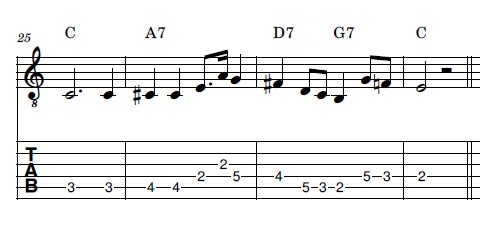

Jetzt zerren wir den Hörer ein Stück weiter von der Tonika fort, nämlich zu Duo- oder Doppeldominante, also im Quintenzirkel zwei Positionen rechtsrum, z. B. von C zu D, damit die Auflösung verzögert ist und nun aus zwei Schritten bestehen kann, und nutzen dazu die Quinte der Tonika als Gleitton zur Terz der Duodominante g‘ – fis‘ und später die Septime der Dominante als Gleitton zur Terz der Tonika f‘ – e‘:

Wir sehen, dass sofort wenige Durchgangstöne genutzt werden und dann sogar Harmonie-unterstützende Akoordtöne hinzukommen (Ähnlichkeiten mit bekannten Titeln sind nicht unerwünscht…).

Beispiel B3: Erzeugung und Auflösung der dreifachen Dominante (eine der Terzverwandten…)

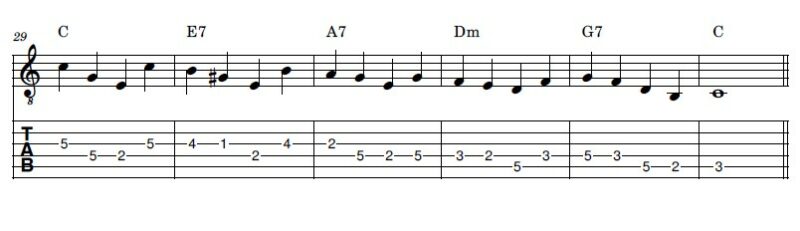

Jetzt gehen wir wieder von der Prime der Tonika aus und nehmen sie als Leitton zur Kleinen Sekunde der Tonika, die jetzt aber Terz der dreifachen Dominante ist, und zerren den Hörer in eine dreistufige Auflösung über eine dreiteilige „Dominanttreppe“:

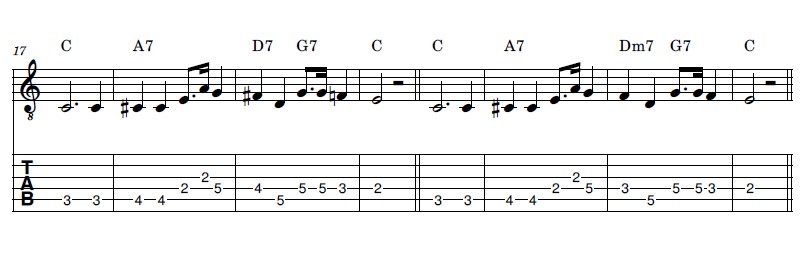

Hier sind zwei Varianten aufgebaut, wobei die zweite über d-Moll geht, was in der Stufen-Harmonik für die letzten drei Akkorde die dort so genannte Kadenz „2-5-1“ ergibt. In beiden Varianten ist der Übergang von D zu G vereinfacht, also nicht über die Septime der Zwischendominante zur Terz der Zwischentonika gemacht. Das kann aber konsequenterweise auch gern umgeschrieben (und dann umgespielt!) werden:

Beispiel B4: Erzeugung und Auflösung der vierfachen Dominante (ebenfalls eine der Terzverwandten…)

Diesmal gehen wir wieder vom Grundton der Tonika aus, aber von der Oktave und denken uns den als oberen Ton der ersten Umkehrung des Dreiklangs, vermindern ihn als Gleitton um einen Halbton zur Großen Septime und erhöhen gleichzeitig die Quinte als Leitton um einen Halbton, wobei die Terz bestehen bleibt. In C-Dur ergäbe das die Wandlung von e‘-g‘-c“ zu e‘-gis‘-h‘ und somit zum E-Dur-Akkord! (Die Quarte g‘-c“ wird also beidseitig verengt zur Kleinen Terz gis‘-h‘!) Das e‘ ist von der C-Dur-Terz zum E-Dur-Grundton mutiert.

Die harmonisch einfachste Auflösung wäre nun in vier Dominant-Schritten zu C-Dur möglich:

Man sieht, dass hier wenig Durchgangstöne verwendet worden sind, und dass ein 6-Takter unglücklich ist und nach zwei weiteren Takten Struktur schreit, was man mit einer Verzögerung der Auflösung oder einer Widerholung der Dominante vorm Schluss erledigen könnte. Auch hier ist am Ende die Moll-Variante der 2-5-1-Auflösung nach der Stufenharmonik gewählt worden.

Beispiel B5: Erzeugung und Auflösung der fünffachen Dominante (eigentlich eine chromatische Rückung…)

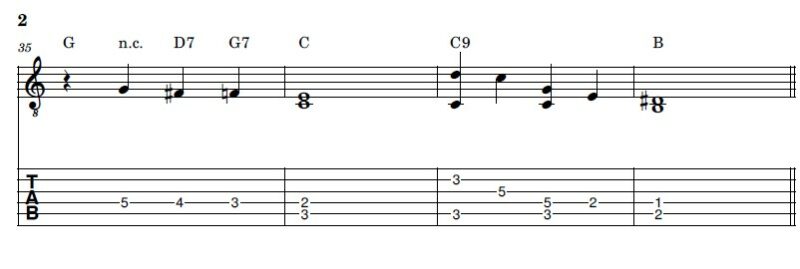

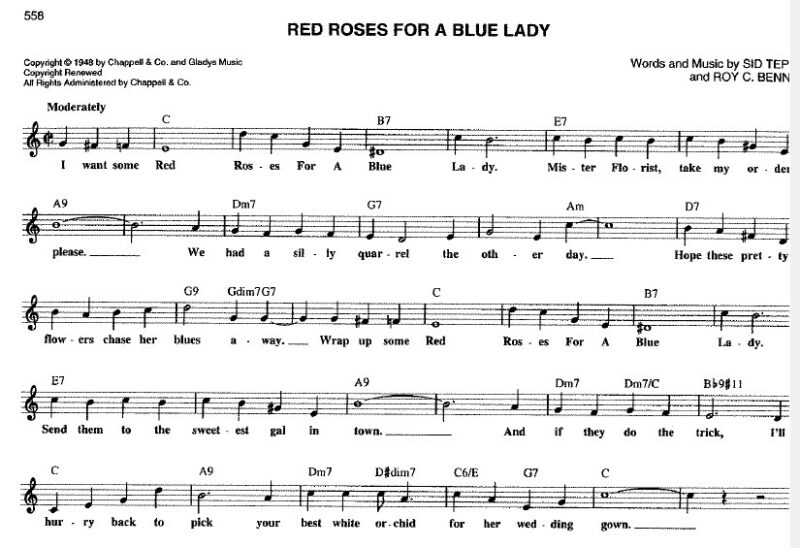

Man kann dies durch eine chromatische „Vorübung“ vorbereiten, wie man das mit den Rosen für die Lady auch macht, und landet also auf der Dominante einer Terzverwandten (H-Dur als Dominante für die Terzverwandte E-Dur zu C-Dur):

In der Fortsetzung kommen bei der „Lady“ für uns neue Akkorde dazu, aber das ist hier nicht das Thema. Vielmehr ist für diesen Abschnitt interessant, dass immer wieder ein Gleitton oder Vorhalt auftritt und dabei während der Modulation seine konkreten Bezüge wechselt:

(Quelle: Fakebook)

– Takt 3: d“ als Vorhalt zu c“ in C-Dur

– Takt 5: c“ – h‘ als Prime in C = Kleine None (schon die zweite None in einer Nonen-Folge, die erste war in C9 im dritten Takt) in H zur Prime in H (hier könnte man beim Improvisieren das d“ des dritten Taktes als punktierte Achtel mit folgenden c“ vor dem h‘ als punktierte Halbe wiederholen, was einen doppelten Vorhalt in der Bluesterz auf H bedeuten würde und die Vorbereitung auf E7 darstellen könnte)

– Takt 6: c“ – h‘ als verminderte Sexte (übermäßige Quinte) in E zur Quinte in E (da ergibt sich der schicke Begleit-Akkord d‘-g#‘-c“ etwa E7#5 etwa D7b5, wobei sich die Quarte d‘-g#‘ (eigentlich ein Tritonus) dann zu c#‘-g in A7 chromatisch verschiebt und zur verminderten Quinte (natürlich auch ein Tritonus) mutiert)

– Takt 8: h‘ – a‘ als None in A (Ganzton-Vorhalt)

– Takt 10: g‘ – f‚ als Quart-Vorhalt in d-Moll

– Takt 11: e‘ – d‘ als Sext-Vorhalt in G

– Takt 12 sehe ich als C-Dur und Schluss der Dominanttreppe…

– Takt 13 als Einfügung der Mollparallen a-Moll: Neue Dominanttreppe mit Vorhalt folgt

– Takt 14: h‘ – a‘ als Sext-Vorhalt in D

– Takt 15: Tonleiter-Aufstieg zur Quinte der Dominante = Nonen-Vorhalt der Tonika am Anfang von Takt 16 (in dessen zweiter Hälfte mit der Terz des‘-fes‘ in Gdim7 und deren chromatischem Aufstieg zu d‘-f‘ in G7 die Chromatik der Melodie im Beginnn des B-Teils in Takt 17 vorbereitet wird – bei allen Takt-Nummern wurde der Auftakt als Takt 1 mitgezählt)

(In Takt 27 wird die Spannung erhöht: Anstelle des als Fortsetzung der Vorhalt-Sequenz erwarteten G6 kommt Bb9#11 und setzt auf den B-Dur-Akkord die untere Terz des C-Dur-Dreiklangs auf, womit das e‘ – als #11 auf Bb notiert – als Terz in C zum Doppel-Vorhalt des Tonika-c‘ wird. Gut vorbereitet das alles durch den Quart-Vorhalt g‘ für d-Moll im Takt 26 davor, unterstützt durch den Bassgang d-c-B. In Takt 29 wird dann noch einmal in die dreifache Dominante – Terzverwandte! – gesprungen – hier beginnt der Unterschied zum A-Teil! – und alles die Treppe hinab zum Schluss hin aufgelöst, wobei in der zweiten Hälfte von Takt 30 anstelle der nach Dm7 erwarteten Dominante G7 hier D#dim7 folgt, um eine chromatische Rückung – besonders im Bass als d-d#-e sehr effektvoll! – zum Zwischenschluss in C zu führen, der dann tatsächlich über die Dominante zum wirklichen Schluss kommt. Wunderbares Beispiel fürs überraschende Brechen einer eingespielten Sequenz und fürs Improvisieren sehr ertragreich…)

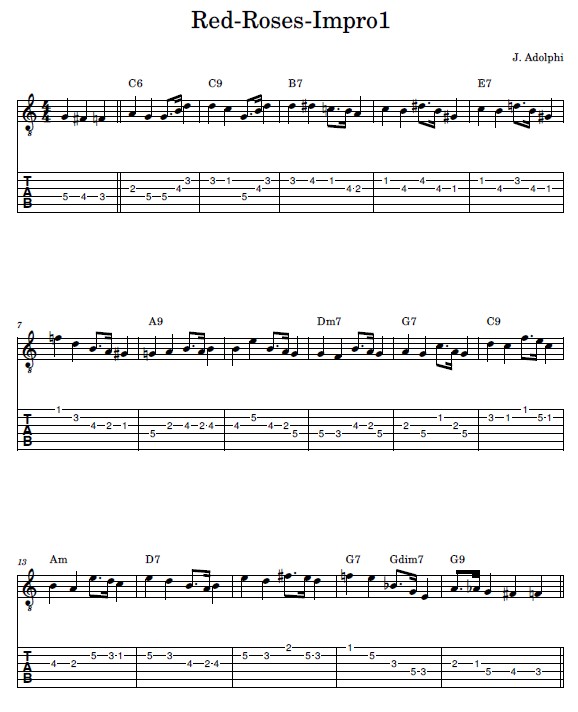

Beispiel für eine einfache Improvisation über den Teil A: (Teil B selber ergänzen und Schluss-Rhythmus ähnlich ändern!)

Beim Spiel können natürlich leichte Swing-Vorzüge der 1. Viertel oder weitere Punktierungen eingearbeitet werden…

Übrigens Gitarren-Melodie-Spiel:

Bei den letzten Beispielen war in den TABs zu sehen, dass manchmal der Zeigefinger ein Bund zusätzlich gespreizt werden muss (hier Bünde von 2 bis 5 der Finger 1 bis 4 auf Bünde 1 bis 5 der Finger 1 bis 4 erweitert!), wenn man leere Saiten vermeiden will. Das kann natürlich durch jeden schöpferisch lernenden Menschen gern verändert werden…

FAZIT bisher:

Bisher haben wir Beispiele behandelt, bei denen die Begleitakkorde immer weiter weg von der Dominante lagen, bis wir fast das Gegenüber im Quintenzirkel erreicht hatten. Die entsprechenden Auflösungsschritte haben wir systematisch über die Domuinant-Treppe abgearbeitet.

Man kann aber auch noch auf andere Weise die Spannung beim Hörer erhöhen, indem man nämlich auf der Tonleiter selbst noch einen Ton weiter als den Leit- oder Gleitton von einem gefühlten Zielton weggeht, was oft als „Vorhalt“ bezeichnet wird („sus“).

(kommt bald…)

Nun also zum Improvisieren nach komplexeren reinen Harmonie-Vorgaben, wie sie zum Beispiel in einem 12-Takt-Blues-Schema vorliegen können.

Beispiel C1

Im Anfang war die Tonika (einfachstes Beispiel C). In ihrem Dreiklang wechseln wir die Prime einen Halbton nach oben, weil in der Harmonie-Anweisung A7 steht. Umspielen wir das cis mit ein paar Durchgangstönen, muss nicht klar sein, dass A7 gemeint ist! Deshalb (die berühmte Mehrdeutigkeit hermonischer Ansätze als Quelle von Spannung und Erlösung!) ist es also möglich, mit den Erwartungen (Gefühlen) der Hörer zu spielen, denn die Tonreihe cis-e-g kann ja sowohl dem A7 angehören als auch z.B. dem verminderten Dreiklang C#dim oder dem kompletten verminderten Vierklang Gdim7=Edim7=C#dim7=Bbdim7, welcher viel mehr Fortsetzungen anbietet als A7 (man erwartet die Auflösung zu D oder Dm und eventuell die weitere Dominanttreppe über G7 nach C), weil jeder Ton dieses Vierklangs (solange nicht durch den Bass eine Präferenz erfolgt) als Leitton oder Gleitton verstanden werden kann (das sind 8 Varianten!)!

(geht gleich weiter!)

Kommentar abgeben